James Loeffler

To appear in Polin: Studies in Polish Jewry 32

(University of Virginia)

In 1910, the Odessa cantor Pinkhes Minkovsky published a book to warn of the dangers of the “lust machine.” The encoding of Jewish chants in the new medium of the phonograph, he wrote, constituted a “pornographic” response to the ills of modernity – and a threat to the Jewish people. The same year, the Vilna pharmacist-turned- phonograph entrepreneur Wolf (Velvl) Isserlin opened his own phonograph factory. By his own calculation, Isserlin’s top record customers were Jews. He claimed to have sold more cantorial 78s in a single five-month period than all other records combined over the previous five years. Why did Minkovsky oppose the phonograph while Isserlin staked his career on it? On the face of it, the answer was obvious: religion. To the cantor, Jewish sound was sacred. To the capitalist, it was a secular commodity. Minkovsky feared the desecration of Judaism, while Isserlin rushed to commercialize it. It was a classic tale of piety versus profit.

Yet such a view of both men would be a mistake. For Minkovsky, it turns out, was hardly an obscurantist rabbi plugging his ears to the howling winds of change. He read deeply in German philosophy and played a leading role in Russian cultural Zionist circles. Nor was Isserlin a cynical merchant simply intent on exploiting his customers’ nostalgia. He pioneered the recording of Jewish classical music for the benefit of “the national cause” even at a cost to his business. In fact, both Minkovsky and Isserlin shared the same impulse to imagine and amplify Jewish nationhood in the Russian Empire through sound. If not religion or technology, what then explains their sharply differing attitudes towards the gramophone? A better candidate might be capitalism. For at the root of their respective attitudes towards the phonograph lay two distinct Jewish ideas about the relationship between nationalism and capitalism. Where they diverged, in other words, was in the matter of the market.

We often speak of Jewish culture as a product of Jewish nationalism. The very phrases “Jewish culture” and “Jewish music” owe their origins to nineteenth-century romantic nationalism. In turn we recognize that modern nationalism is linked in key ways to the rise of market capitalism, or, more specifically, print capitalism, which allowed for the mass transmission of new ideas of interlinked community – especially for diasporic groups unable to rely on common geography to delimit themselves. Yet despite the resurgence of interest in the field of Jewish economic history, and the burgeoning historiography of Jewish nationalism in Eastern Europe, there is surprisingly little contact between these fields. There is even less research on the economics of Jewish musical life in Eastern Europe. We know next to nothing, for instance, about all those Jewish customers who purchased cantorial records in the late Russian Empire – or the people who manufactured them. Nor do we know what the gramophone meant to Jewish listeners as a material object, a cultural artifact, and an expensive status symbol – not to mention a medium of communication for an agricultural society in which the vast majority of its population was still only just learning to read in the early twentieth century.

In this essay, I wish to use the dual careers of Minkovsky and Isserlin to rethink some of the features of modern Jewish culture’s own economic genealogy. In doing so I will put forth a number of questions that need to be answered to achieve a fuller account for the history of Jewish nationalism: Was modern Jewish culture born out of a revolt against ethnic capitalism? Or in celebration and amplification of it? Should we view sonic capitalism, alongside print capitalism, as an essential precondition for the spread of Jewish national consciousness in Eastern Europe? And what would the history of Zionism look like (and sound like) if we saw it not only as a story of political mobilization and secularization but one of economic competition?

—-

There are two stories of how the phonograph reached Russia. One is a tale of capitalism, the other a story of socialism. The socialist version begins with an opera singer-turned revolutionary named Evgeniia Lineva. A star of the Russian opera, Lineva joined an illegal student socialist group in the early 1880s. A few years later, she traveled to London, where she befriended Marx and Engels. Thanks to that relationship, she actually executed some of the earliest Russian translations of Marx’s work.

Evgennia Lineva (1854-1919): Russian Opera Star, Marxist Revolutionary, Phonograph Pioneer

Lineva’s radical politics led to her exile in 1890 together with her husband. Washed ashore in the United States, she began to perform Russian folk songs as a traveling act. In 1893, she met the American music critic Henry Edward Krehbiel in New York City. Krehbiel championed the idea of a new American music based on African-American and Native American folksongs. His ideas proved decisive for Dvorak’s own foray into the New World. Krehbiel also introduced Lineva to the new device of the phonograph, invented by Thomas Edison in 1877. When she returned to Moscow in 1896, she pioneered the idea of folksong collecting using the phonograph. She spent the next decade documenting hundreds of Russian and Ukrainian folksongs across the Russian Empire. This had a catalytic effect on ethnomusicology there, and on Jewish ethnography.

Recording Folk Songs on the Ansky Expedition, 1912

For both Lineva and her Jewish disciples, who included Joel Engel and Sh. Ansky, the phonograph represented a tool for populist ethnography. It was a modernist means of defense against modernity itself, which threatened to uproot and destroy Jewish national culture. One of the main culprits was market capitalism, which upset the organic relationship between Jews and their own folk culture. Indeed, the very idea of folklore itself was defined against the ravaging forces of commercialized popular culture. Yet others at the same time viewed the phonograph quite differently. The key figure in this story is capitalist story of the phonograph’s arrival in Eastern Europe was Norbert Rodkinson, who practically singlehandedly launched the commercial industry in the Russian Empire. His, too, is a colorful story that points to the transatlantic commercial nature of Jewish entrepreneurship at the turn of the last century.

Norbert Rodkinson (1873-1927): Wayward Talmudist, Recording Pioneer

Rodkinson – also known as Max Rubinskii – was born in Baton Rouge in 1873, the son of a Russian Jewish immigrant. His father was an infamous east European charlatan. Michael Rodkinson (1845-1904), scion of a distinguished Hasidic family, became a radical Maskil, edited several Hebrew newspapers, and published many of the first works of Hasidic literature. But he was also arrested in Russia for polygamy, accused of fraud for pretending to be a Hasidic miracle-worker and perpetrating numerous literary forgeries. His posthumous reputation rests on his English-language translation of the entire Babylonian Talmud into its first edition beginning in 1897.

Rodkinson fils reportedly helped with this pioneering Talmud project until, according to one version of the story, his father kicked him out of the house. He subsequently graduated from the University of Cincinnati and worked his way across Europe in the 1890s as a journalist. By 1899, he had settled in St. Petersburg, where he pioneered the import of Western commercial phonographs and recordings. Rodkinson established himself there as the local agent of the German company Deutsche Gramophone. In Russia, he initiated the recordings of opera singers, operetta stars, military bands, and others. In 1906, he moved to India to organize the Deutsche Gramophone branch in Calcutta, but after a few years returned to Russia to start his own record company. In 1912 he was shot by a Russian woman in a lover’s quarrel in Berlin, but survived.

Rodkinson’s Gramophone Store in St. Petersburg, 1903: Two Views

Under Rodkinson’s command, Deutsche Gramophone opened stores across the Russian empire and began to record Jewish artists. One of them was the famous cantor Zavel Kvartin. In his memoirs, Kvartin described his entrance into the business. One day in 1902 he was walking home from his music lesson at the Warsaw conservatory, when he chanced upon a store where people were listening through headphones to gramophones. Kvartin paid a few coins and spent an hour listening, enraptured by what he heard. He immediately grasped the power of hearing music – any music – anywhere. And he instantly sensed the commercial potential for Jewish music. He asked the storeowner if he had any Jewish music in his catalogue, perhaps cantors. There were only two names listed (Sherini from Breslov and Gershon Sirota from Vilna) but neither was in stock, for lack of demand, explained the storeowner. No one was interested in it. Undeterred, Kvartin began to audition for various European firms. His first records straightaway proved hugely popular. Within months Kvartin was famous across Russia, and the era of the celebrity recording cantor had begun.

Cantor Zavel Kvartin (1874-1952)

On an empire-wide concert tour in 1907, Kvartin arrived in Vilna. Two men showed up at his hotel unannounced and introduced themselves as the Isserlin Brothers. They invited him to a banquet arranged in his honor. Why do you want to do this, Kvartin asked them, when you don’t even know me? You have made us rich men, they replied. For, as they explained, they were “grammophonists” who now held the exclusive contract to sell Deutsche Gramophone Records in Russian Poland, Lithuania, and Courland. Over the last five years they had sold nearly half a million records. But just in the past few months, business had simply exploded with sales of Kvartin’s records. They had recently sold more of him, they claimed, than all the other recording artists combined for the last 5 years.

Advertisement for M. and V. Isserlin Brothers Company, Vilna

In a subsequent conversation, the Isserlin brothers informed Kvartin that their early profits came from the idea of bundling gramophones together with records in package deals. But now the market had become saturated with companies. Sales were down by 50%. They had a plan to open a factory to produce their own records using matrixes imported from elsewhere. But competition was growing stiffer – and questions of politics had begun to dominate the industry in new ways. Antisemitism, economic nationalism, and Tsarist regulation were all on the rise. Their business model might be in jeopardy.

Here a broader word about the politics and economics involved in the Jewish phonograph business in Eastern Europe is in order. There remains a persistent image of the fledgling Jewish middle class in the pre-World War I Russian Empire as a product of education, acculturation, secularization, and particularly of the Reformist efforts under Alexander II in the middle decades of the 19th century. Viewed through the prism of the St. Petersburg and Moscow Jewish elites, it is easy to see how the embourgeoisment went hand in hand with Russification. But the truth is that much Jewish entrepreneurship was a direct result of a struggle for economic survival, especially in the urban centers of the Pale of Settlement.

The economic historian Arcadius Kahan once puzzled over how Russia’s Jewish population expanded so rapidly from 1800 to 1900, from a total of 1.5 million at the beginning of the century to 5 million by its end, during the very same period in which the Russian state began to squeeze Jews out of the economy through various formal and informal restrictions, especially in the closing decades of the nineteenth century. His answer was that the state-driven character of Russian industrialization in the second half of the nineteenth century and first quarter of the twentieth produced an unintended positive effect for Jews. The Russian state’s policies of exclusion of Jews from capital-related industries (railroads, for instance) encouraged them to migrate into new developing consumer goods industries. There they more readily found credit from other Jews and a market that did not require state approval or facilitation. Hence Jewish consumer capitalism was particularly locally driven, in cities such as Vilna, Kiev, and Odessa.

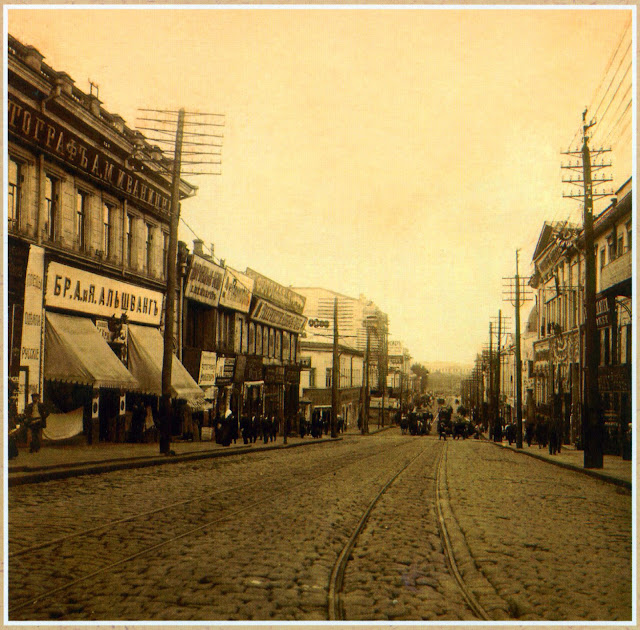

Record Store and Factory, St. Petersburg, 1903

Among consumer goods, Kahan argued, technology-related industries were particularly open as fields to Jews. Governments are always slow to regulate new technology. Hence an industry like records and phonographs represented an ideal ethnic niche market for Jewish entrepreneurs. Looking across the trade journals of the industry in the first two decades of the twentieth century, it becomes immediately apparent how many Jewish entrepreneurs were active as record salesmen, store-owners, and related industry personnel and in small towns and large cities, including Moscow, St. Petersburg, and Kiev. But visibility is not the same thing as market-dominance. In truth, the Russian record industry constituted a number of ethnic niche markets, because several non-Russian national minorities all actively developing economic markets and ethnic professional patterns in the Late Russian Empire, including Poles, Lithuanians, Baltic Germans, Ukrainians, Greeks, and Armenians.

And hence many of these new industries quickly became politically sensitive because other ethnic entrepreneurs (Germans and Poles) and Russians too are learning to use politics to drive economic market-dominance strategies. A decided rise in “economic nationalism” among Polish and Ukrainian middle-class consumer goods producers led to enhanced politically-laden “economic competition.”

Advertisement for Isserlin Brothers Factory in Vilna:

“Syrena: The First Gramophone Factory in Russia”

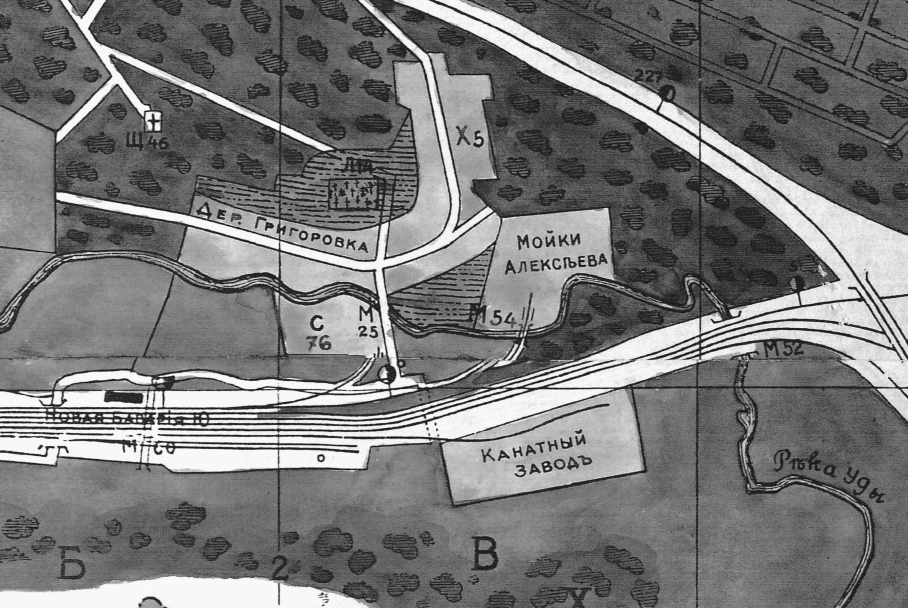

Kahan’s theory fits the Isserlin brothers to a tee. Before 1902, Velvl (Wolf) and his brother Mordkhe ran a successful pharmacy business in Vilna. Then in the opening years of the century, they joined the phonograph craze. As ambitious businessmen, they were not necessarily particular about their product. They marketed all kinds of music, not just Jewish music. But Jewish music held a particular attraction for them. For their goal was to build ethnic consumer culture and capture ethnic markets.

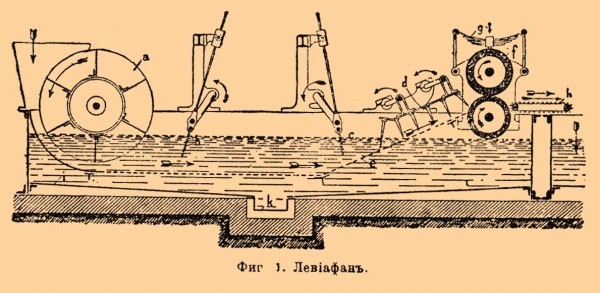

Gramophone Factory Interior: Two Views

In a sense, this was only a continuation of trends that stretched back deep into the nineteenth century. Commercial publishing had already revolutionized the distribution and experience of folk music in Eastern Europe. Already in the 1850s, book-sellers in the Pale of Settlement began to sell chapbooks of Yiddish songs by popular badkhonim. Similar collections of popular music appeared for other national minorities – subject to censorship restrictions on sensitive languages. We have long recognized how advances in printing allowed national movements to grow across empires of Asia and Europe. The emergence of a market also encouraged ethnic entrepreneurs to think about how to cultivate their own national sub-cultures as viable markets for music. By the end of the nineteenth century, sheet music had begun to appear. It was a logical next step to records.

——

The initial appearance of sound recordings Jewish Eastern Europe triggered a set of strikingly polar reactions. Across larger urban centers and smaller shtetls in the Pale of Settlement, many Jews flocked to records as a marvelous entertainment. A visitor to Odessa in 1911 noted the incredible passion of Odessa Jewish youths for records, especially those in the city’s Isserlin shop. When the ethnographers Joel Engel and Sh. Ansky toured the Pale of Settlement in the summer of 1912, they were shocked to find even the little Jewish children familiar with the phonograph business and willing to invent new pseudo-folksongs to sell them. Yet in many of those towns, they also discovered adults who denounced the phonograph as an evil device that would steal the soul of those who sung into it. Even those with less superstitious ideas also opposed the phonograph invasion. Pinkhes Minkovsky belonged to that camp.

Pinkhes Minkovsky

In many ways, Minkovsky was an unlikely opponent of the phonograph. Born in Belaia Tserkov, he emerged by the 1890s as one of the most famous cantors in the world. Such was his fame that he was lured across the Atlantic to a post at the Eldridge Street Synagogue on the Lower East Side, before returning to Odessa’s Brody Shul. There he practiced the cantorial art and also preached the gospel of Zionism. In his 1899, essay in Ha-shiloah, “Songs of the People,” Minkovsky asked why his fellow Zionists had ignored the organizing power of music:

Our nationalists, who daily invent new ways of spreading the national idea—through meetings, speeches, newspaper articles, banquets, amulets, and ‘Stars of David’—the majority of them also do not understand the new idea or believe in the value of music… Don’t they know, our Lovers of Zion, that there is no such thing as nationalism without music and song?

In this essay, which, incidentally, was the first piece of Hebrew-language writing on Jewish musical folklore research ever to appear, Minkovsky called for a consciously instrumentalist approach to music’s value for Jewish politics. Music possessed a moral power, but it also represented an effective symbolic means to conquest and nationalize the Jewish imagination. Yet despite this modern, utilitarian ethos, Minkovsky vehemently rejected the most powerful medium of sound transmission. What was the basis of his objection?

Gramophone Salon Interior View (ca. 1912)

In his book, Minkovsky writes that around 1902 Emil Berliner, the German-Jewish inventor of the gramophone (which used flat-disc cylinders and other technical advances) to modernize Edison’s phonograph design, and gramophone flat-disc cylinder and an early founder of record companies in the U.S. and Europe, approached him with a proposal that he make a recording backed by the Brody Synagogue Choir of Odessa. Minkovsky responded with indignation. His predecessor, the legendary Nisn Blumenthal, had never once in 52 years of service in the Brody shul sung outside the synagogue—not even for weddings or funerals. How dare you ask me to sing into “a disgraceful shouting-machine,” he replied.

The times have changed, responded Berliner, himself a proud Zionist activist who linked technology, economics, and Zionism in his writings. Minkovsky disagreed: “For those of us who are truly religiously and nationally disposed [reliogze un national geshtimt], the times have not changed. Jewish synagogue song possessed a double holiness: “the holiness of place (kdushes hamokem) and the holiness of time (kdushes hazman) – where and when they are sung,” he wrote, asking, “How can we profane our holy songs by putting them in a machine which knows of no place, of no time… [and] places it before all sorts of people from all kinds of different times and different places?” Several other agents also approached Minkovsky. Each time he declined.

By 1910, the so-called “gramophone epidemic” had reached epic proportions, such that Minkovsky he felt compelled to write his book. In his 200-page text, he relays his conviction that modern atrophy of Jewish religion and nationhood reflected itself in musical art. Diaspora rabbis, by which he means both traditionalist and Reform clergy, have killed off “ancient” Jewish musical culture. He quotes Schopenhauer and Emerson at length to prove the onus on Jews to acquire greater Jewish self-knowledge and to combat “assimilation,” and the obligation to maintain Jewish national and religious identity.

It is not only irresponsible rabbis and lazy Jews who are to blame. The larger culprit is the general problem in Russian society. Recent events – the economic crisis and the Russo-Japanese war – have brought about the rise of “two pornographic businesses”:

Illusion and gramophone. The first business has to do with vision and presents illuminated erotic pictures, which no man would ever look at in a healthy moral time. Now they are commonly openly displayed in theater in largest cities on every street, and a severely demoralized society looks on without shame or embarrassment.

The other business has to do with hearing, with the ear. Songs, arias, couplets from whores, drunkards, gypsies, chansionerres, and all manner of letsim [fools] [are mixed] together with the holy Jewish melodies, synagogue prayer melodies… The selichot, tekhines, and kines vulgarize themselves in the confines of the gramophone.

Minkovsky’s anxieties mapped perfectly onto the larger moral panic of the post-1905 moment in Russian society, when concerns about sex, pornography, and prostitution surfaced as arresting symbols for shifting social norms in a rapidly changing society. But his technophobia assumed a very specific form. After all, he had no problem embracing the technological revolution of Jewish print media. And when it came to sound, he himself installed a pipe organ in his Odessa synagogue in 1911. Nor did Minkovsky merely lament the profanation of replication that came with industrial mechanization: the fate of art in the age of mechanical reproduction. Instead, he located his fears in the physical act of displacement of sound. What bothered him was the social dislocation and cultural contamination that occurred when liturgical music left its home in the synagogue. His attack focused on where and how music was performed as a result of commercial recording. In fact, he spends much more time in his 1910 book discussing what he calls “gramophone culture” than the mechanics or ethics of recording itself.

Gramophone Salon Interior View (ca. 1914)

This is why he directed equal parts ire at two interlinked categories of offenders: “gramophonists and concertizers.” He denounced his peers who succumbed to the twin illnesses of “the dirty gramophone (shmutiken gramofon) and the disgraceful (shendlikh) spiritual concert … [which] have in recent times destroyed Jewish liturgy in Russia.” The recording booth lured cantors out of the synagogue; the concert stage induced them to profane their art. In linking concert performances of liturgical music to the recording industry, Minkovsky set himself apart from other Jewish musical commentators. Many saw the increasing popular genre of spiritual concerts – liturgical music concerts held in secular concert halls – as a cultural bridge over the divide between secularized urban audiences and the traditional Judaism. And even though Minkovsky himself had expressed similar sentiments, by speculating freely in the late 1890s that under the impact of Zionism Jewish folk and national songs might take on the status of holy songs, he objected strenuously to the concert-hall performances.

This deep concern about displacement comes through in three other stories he tells in his book:

After one Friday night service in Odessa a young man approaches Minkovsky to thank the cantor for the pleasurable melodies. Naively, he inquires of the visitor at which synagogue he has previously heard them. No, the man corrects him, not in a synagogue. He has heard these tunes before in the Warsaw brothels he frequents, where cantorial recordings are quite popular.

On one Sunday afternoon stroll along the street near the Black Sea, Minkovsky chances upon an outdoor Greek restaurant where drunk sailors and prostitutes cavort around a table with a large gramophone sitting in the middle. The sailors spew antisemitic epithets. Yet out of the machine’s horn come Jewish songs, which they listen to with laughter. He recognizes among the melodies the cantorial lament, “Kadosh Atah unorah shemekha.”

A casino in Odessa adopts a gag whereby if a customer loses enough money, the management plays the el mole rakhamim recorded for the martyrs of Kishinev on the gramophone.

Each of these anecdotes illustrates his conviction that the sound of Jewish liturgical chant in the “wrong” places both violates the music and illustrates the larger degradation of Jewishness in early twentieth-century Russia. Ultimately, he concludes, it is the force of capitalism that corrupts Jewish cantors and snatches the precious Jewish cultural inheritance from out of their mouths.

——

Ironically, Minkovsky shared his concerns about the gramophone’s effect on religious music with Orthodox clergy who blamed not only capitalism but Jewish capitalists for ill effects on Church music. In 1914, Russian Ministry of Internal Affairs in 1914 banned persons of “non-Orthodox faiths” from selling Christian religious music. Moreover, the Russian gramophone industry, despite the large preponderance of Jews involved, was itself suffused with antisemitism. Anti-Jewish stereotypes of Jews as cultural commercializers ruining both the gramophone industry and Russian music circulated widely.

Antisemitic Cartoon from Russian Gramophone Trade Journal (1914)

These charges only accelerated with the dip in the market in the years after 1912. Russian Rightist voices accused the entire gramophone industry of being in the hands of foreigners and in particular Jews, who propagandize the ideas, contrary to Russian national spirit and political order. In the summer of 1914, the Russian politician Vladimir Purishkevich petitioned the MVD to do something about the crisis by which: “The entire gramophone industry was in the hands of foreigners, and most of all, of Jews, who propagandize ideas inimical to the Russian national sentiment and the government’s agenda.”

One other such voice came from within the Russian gramophone industry. The journal Gramophone World made a specialty out of attacking Isserlin. Typically, in its fifth anniversary issue, the editors congratulated themselves on their hard work in growing the business

Header of Gramophone World: “First Special Journal Dedicated to the Interests of Gramophone Industry and Trade”

With this issue of the journal we celebrate our fifth year of existence, a joyous occasion [for whom] the publication of a special organ is a guarantee of the successful development of the gramophone business… in spite of those Hooligans, Hasids, and Tzaddiks, who hate this magazine because it prevents them from inflating prices and spreading their wide network of terror and shameless profiteering.

This was not just antisemitism for its own sake. It was also an extension of the rampant economic nationalism in the late Russian Empire. There is a growing historical literature in this area. Most of it focuses on the punitive dimensions of market segmentation. The Polish anti-Jewish boycott that began in 1912 was an extended prelude to the Cold Pogrom of interwar Poland – an effective nationalization of Polish economic life that brought devastating effects on Jews. It represented a clear form of political mobilization as much as it did an expression of antisemitism.

Beginning in 1914, Polish nationalists organized a boycott of Jewish record stores, urging fellow Poles to buy only “pure Christian” and “pure Polish” records. That same year, rumors swept the gramophone industry that Jews would be banned from renting shops at the major Nizhni Novgorod fair, with a direct devastating impact on Jewish gramophone entrepreneurs.

The events of the 1910s led the Isserlin brothers to three simultaneous moves that bring our story full circle.

First, the Isserlin brothers attempted to organize a syndicate – what we might call a cartel – to confront the economic downturn (and possibly the antisemitic boycott attempts). They claimed it was needed to organize to “normalize prices” and “normalize the gramophone business.” Critics say it is a cartel that will just punish outsiders and consolidate control in their monopolistic hands. This was a complicated effort to bolster the Jewish position in the market even as they themselves were wedged between multinational companies and a fracturing consumer market at home. It also led to more antisemitic charges that these “Vilna priests” wished to turn everyone else into their “slaves.”

Isserlin Advertisement for the Syndicate:

“All Aboard! Fair Winds”

Second, they took the fight to the press. In 1914, they launched their own journal to trumpet their cause. Its page present a fascinating view of an attempt to build a producers’ cooperative network of Jewish gramophonists and their industry allies:

Musical Echo: A Journal Dedicated to the Interests of Gramophone Merchants

It was in this context, that, the Isserlin brothers made their third move. In the spring of 1914, they announced a new series of Yiddish-language recordings of Verdi’s Rigoletto, Rubinstein’s Maccabees, and Rossini’s Barber of Seville, “the first attempt to present classical music in the Jewish dialect.” They also began to expand their liturgical and popular selections. At the same time, Isserlin approached the official denizens of Jewish musical nationalism, the Society for Jewish Folk Music, to propose a recording partnership of original Jewish art music.

Isserlin Brothers Advertisement:

“The First Attempt to Create Classical Music in the Jewish Vernacular Language (‘Jargon’)”

The first Monday after Passover in April 1914, Wolf Isserlin sat down to write a letter to the Society’s secretary Israel Okun in St. Petersburg. In it he made an offer to record their compositions for his record label:

As Jews, we naturally devote much of our attention to Jewish repertoire, in response to the passionate hunger on the part of the Jewish masses for Jewish music and consider, we think, and not without good evidence, that the gramophone is one of the best means of bringing music to the national masses. In connection with this the existing Jewish catalogues, of course, cannot satisfy us, for they so far consist largely of recordings catering to the primitive tastes of the so-called broad masses, and nearly all catalogues are full of the names of various operettas of a certain genre… shund-songs, that don’t nurture a healthy interest in the public for good music.

Isserlin further offered to join their mission and record and distribute their music—without expectation of profit. His firm’s aim was to help the Jewish composers promote a “wholesome Jewish repertoire.” He lacked any mercantile motives, he told them, only a desire to enrich art and help the Jewish national cause. In fact, he added, that they did not expect to recoup any profit: “On the contrary, we know, that truthfully, that this initiative would bring unproductive expenditures and even losses, but we have resolved to bring it to life as helpful in national terms regardless of the profitability of the enterprise.”

The St. Petersburg composers were committed Jewish cultural nationalists. Their mission was to promote the modern Jewish nation through sound. Their medium was printed music. They published a widely popular songbook for home and school and a series of art music compositions. Yet they proved skeptical of an explicitly commercialist venture. They had attempted many previous discussions with other companies, which faltered on the issues of copyright and the desire to maintain a strict separation between their art music and popular shund material. No doubt one factor was the presence of Minkovsky in the ranks of their leadership. He had co-founded the group’s Odessa branch together with Chaim Nachman Bialik and other local cultural luminaries.

In reply to these concerns, Isserlin and his brother assured the composers’ representative that they understood the problems associated with a cultural society working with a private company. They reiterated their position that “we do not expect out of this venture any profit, and, on the contrary, are certain, that this expensive undertaking would bring losses, which we are ready to sustain, in order to fulfill our aim of improving the Jewish recorded repertoire.

The discussions dragged on that summer until the outbreak of World War I curtailed the project. In 1915, the Isserlin brothers fled the German invasion of Vilna and resettled in Petrograd, where they reentered the pharmacy business. After the revolution, they resurfaced in Leningrad in the early 1920s trying to eke out a living as manufacturing and chemical production before disappearing from the historical record. While the former bourgeois capitalists tested their luck in Communist Russia, Minkovsky fled the revolution and died back in America in 1924. The Jewish recording industry only continued to grow in Eastern Europe and beyond after World War I.

——

A businessman who willingly seeks out a loss. A capitalist who disavows the profit motive. These are counter-intuitive propositions to us today. For that reason, when I previously discussed this failed joint venture in my book The Most Musical Nation, I somewhat cynically dismissed Isserlin. His entreaties struck me as disingenuous attempts to expand market share on the backs of Jewish composers. By contrast, I had no trouble imagining that the conservatory-trained musicians of St. Petersburg fit a pattern of nationalist elites who feared that commercialization would erode the aesthetic and cultural values at the root of their mission of national revival. Now, however, I would qualify my skepticism regarding Isserlin, even as I propose to deepen my interpretation of Minkovsky. For, in truth, it is possible to view both Isserlin and Minkovsky as two distinct faces of Jewish nationalism in Eastern Europe.

Much of the recent scholarship on Jewish nationalism in Eastern Europe has focused on the relationship between nation, state, and territory. Historians have extensively reexamined the writings and activities of diaspora nationalist intellectuals and Zionist thinkers of various stripes to widen and deepen our contextual understanding of how Jewish nationalisms emerged and diverged across the late nineteenth and early twentieth centuries. Scholars have further pushed our models of Jewish political identification and group behavior in Eastern Europe to better reflect lived experience and downplay the telos of the nation-state. The emphasis has coincided with a renewed focus on the diverse forms of European-centered social and cultural practices. Lurking around the edges of much of this current wave of work are the two classic questions of the historiography of Jewish nationalism that have yet to be fully integrated into newer studies: religion and economics. So, here, in closing, I want to suggest how the twin cases of Minkovsky and Isserlin, the cantor and the capitalist, might provide a useful starting point of departure for rethinking the history of Jewish nationalism.

The place of religion inside the early history of Zionism is, of course, a longstanding subject of study and debate. But most of that controversy centers on the putatively messianic dimension of Zionist thought or the inevitable rupture perceived between traditional religious Judaism and modern ethnic nationalism. Minkovsky was every bit the modern nationalist. But he came to his Zionism not as a replacement for a lost faith nor as a fulfillment of a latter-day mysticism. He was, more simply, a Jewish Romantic. And this explains his attitudes towards the phonograph. To him sound was a preserve of a religious and national identity—a sacred precinct that had to be protected from encroachments. The market symbolized the dissolution of Jewish nationhood in the multi-ethnic urban marketplace. Threats of violence and religious heresy went hand in hand. His ideal of nationhood grew out of the synagogue. The sacred chants constituted the repository of Jewish national pride and the link to the ancient past. Indeed, they formed part of the crucial link between modern “religious culture” and ancient nationhood. Others, such as land and politics, had already been severed by history. In short, the synagogue was the place of the rebirth of Jewish nationhood. And the sound of the synagogue required careful cultivation not mass popularization.

The second direction of historiography is towards an economic reading of the origins of Jewish nationalism. This is a move away from the religious imagination towards the materialist bases of Jewish political mobilization. In short, it was not the yeshiva or the synagogue that birthed Zionism but the marketplace and the pressures of economic nationalism. The rabbis might provide spiritual autonomy for Jews. The state might offer legal rights – to varying degrees. But neither the rabbis nor the state could provide the means to combat economic devastation, material poverty, and pure hunger in Jewish Eastern Europe.

The growth of market capitalism exacerbated this trend. Urban industrialization in the northern precincts of the Pale of Settlement pushed millions of Jews to leave the Russian Empire for the United States beginning in the late nineteenth century. Those who remained face a new kind of economic nationalism with boycotts and cold pogroms a fact of life by the 1910s. We know that this economic nationalism served a key role in constituting Polish and Russian national identity. Why should we not assume the same to be true for Jews? This, then, is the story of Isserlin. While Minkovsky recoiled from market capitalism, Isserlin embraced nationalism. For him, sound was part of a multi-ethnic social reality in which every nationality was simultaneously cultivating its own national identities and competing for market share. Sound was part of the social aspect of ethnic capitalism. And sound was a front in an economic battle for Jewish survival. Even if the market would not provide immediate financial rewards, its reach and power would help the cause of Jewish music.

This divergence of Jewish opinion as regards the phonograph, then, allows us to see both facets of the growth of Jewish nationalism in Eastern Europe – economic and religious, commercial and anti-commercial. It is, perhaps, a conflict that animated Zionism much more than we think. And its roots extend down to the present. If we consider the dual images of Israel to emerge in the past several years—Start-Up Nation versus Meha’at Ha-ohalim—we can detect a conflict over the role of the market in Jewish national discourse and self-conception. History cannot resolve that argument about Zionism and economics. But it can point us to the overlooked nexus of capitalism and nationalism in the formation of modern Jewish culture and the sonic origins of Jewish nationhood in modern Eastern Europe.

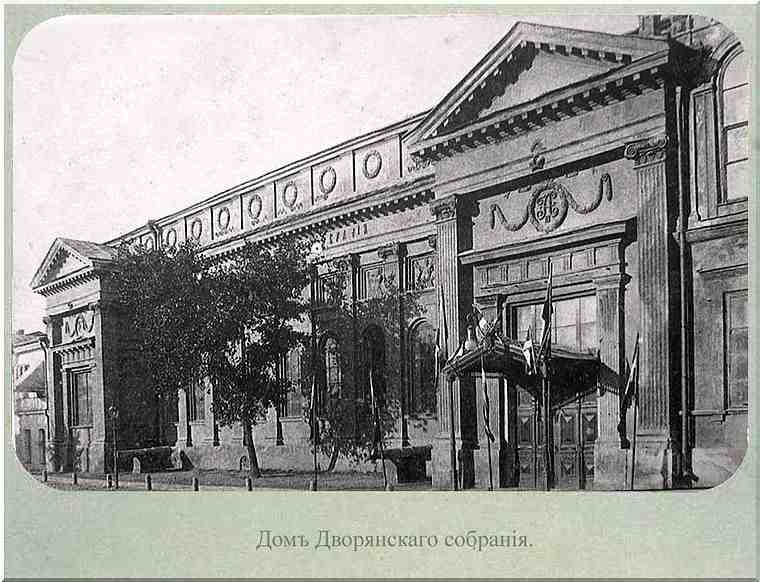

граммофона, о котором я еще поведаю, я решил что улыбкой все и закончится. Ну Слова Америка, Лондон, Париж… можно часто встретить на головках. Здесь падки на заморские словечки. НО история получила развитие

граммофона, о котором я еще поведаю, я решил что улыбкой все и закончится. Ну Слова Америка, Лондон, Париж… можно часто встретить на головках. Здесь падки на заморские словечки. НО история получила развитие

И все бы хорошо, но меня терзают смутные сомнения.. Логотип «Фонотон» уж очень похож на Phrynis

И все бы хорошо, но меня терзают смутные сомнения.. Логотип «Фонотон» уж очень похож на Phrynis

Вот ведь как получается жили не тужили, и вот вам, Здрасьте!

Вот ведь как получается жили не тужили, и вот вам, Здрасьте!

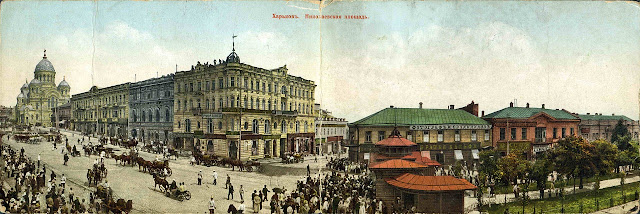

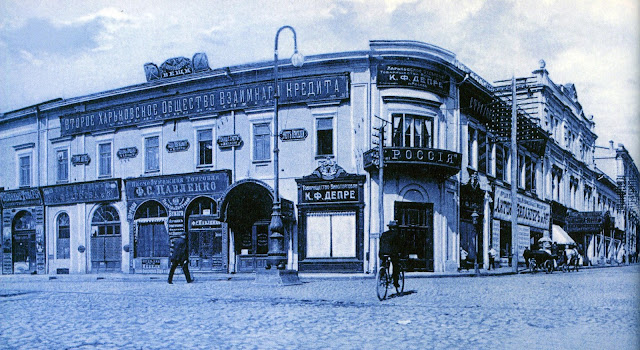

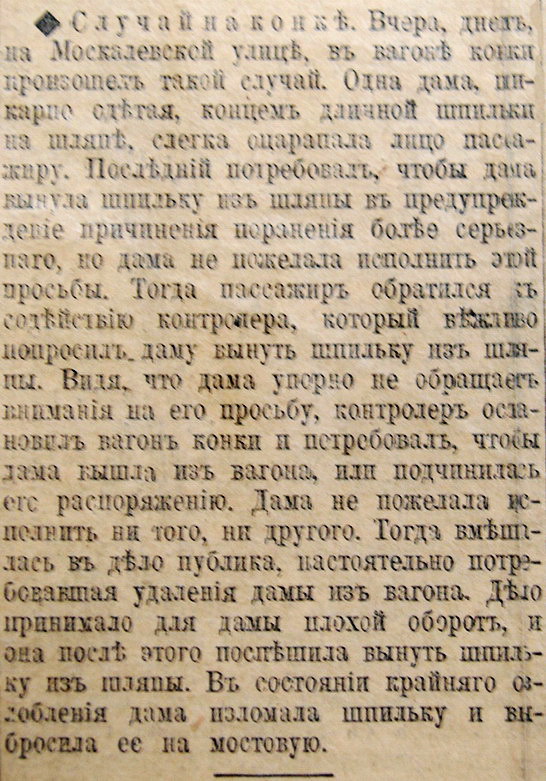

Неожиданно попалось мне на глаза мое же фото пластинки из той же коллекции. Конверт красноречиво предлагает покупать грампластинки в 100 м от вышеуказанной палатки , уже в магазине , рядом с Жоржем Борманом, и это явно до 1906 г , когда тот переехал в другое здание. И еще, ручкой подписано название пьесы.. почерк говорит что подписывали не в магазине, а Сам коллекционер

Неожиданно попалось мне на глаза мое же фото пластинки из той же коллекции. Конверт красноречиво предлагает покупать грампластинки в 100 м от вышеуказанной палатки , уже в магазине , рядом с Жоржем Борманом, и это явно до 1906 г , когда тот переехал в другое здание. И еще, ручкой подписано название пьесы.. почерк говорит что подписывали не в магазине, а Сам коллекционер Ну и последняя- эта вообще из Риги. Так что был выбор.

Ну и последняя- эта вообще из Риги. Так что был выбор.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)