Часть I

Очередная статья Т.В.Тихомировой, опубликованная 18 лет назад в харьковской газете «Слобода», — на этот раз о главной улице района Москалевки:

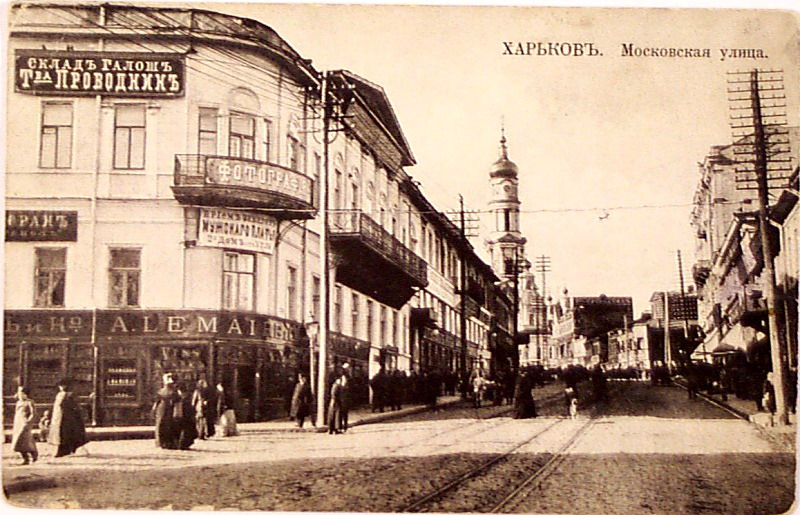

Сейчас это улица Октябрьской революции. Раньше Москалевкой называли не только эту улицу, но и весь район, прилегающий к ней. Располагалась она между рекой Харьков и большой петлей реки Лопань, включая слияние этих рек. В плане 1854 года указано, что река Лопань впадает в тогда более полноводную реку Харьков.

Во второй половине XVII века этот район был покрыт сосновыми и береэовыми рощами. Здесь было много дикорастущих деревьев, протекала река Нетечь (старое русло Лопани). По течению реки Лопань в западном направлении находились болота и оэерца.

Первое дошедшее до нас упоминание о Москалевке было в книге «Роспись церковных приходов» за 1724 год. Там была упомянута улица Москалевская и перечислены 16 владельцев ее домов. Находилась Москалевка за крепостным валом. В самом начале ХIХ века это было ещё предместье, а дальше до самой Основы были сыпучие пески, изредка с озерцами. В 1794 году из 9 улиц Харькова, имевших тогда свое название, упомянута и Москалевка. К началу 1850-х годов район Москалевки уже входил в состав города.

Длинная Заиковская улица (ныне улица 1-й Конной армии), пересекающая в своем окончании улицу Москалевскую, во времена Петра I представляла собой дерево-земляной оборонительный рубеж. Отсюда ее изогнутость. Южнее Заиковской улицы и восточнее улицы Москалевки до будущей железной дороги пролегали земли Квиток, называемые тогда Аравией. Заселяться Аравия стала с 1829 года.

Северные участки Москалевских земель принадлежали купцам Карповым, а южные -Квиткам. В 1809 году здесь было только 13 домов. В то время это была дорога в село Основу, принадлежавшее Квиткам и возникшее одновременно с Харьковской крепостью. В улицу дорога превратилась позже.

Когда владельцы Москалевских земель решили продавать свою землю, то желающих купить большие участки малоплодородной земли не оказалось. Тогда землю стали разбивать на небольшие участки и продавать и даже дарить, в основном, бедным отставным солдатам, которых в народе называли москалями. Отсюда и произошло название улицы и района. Начал распродажу Карпов, позже его примеру последовал Квитка. Дело в том, что в западной части района находились Москалевские (или Екатерининские) казармы 121–го Пензенского полка.

Значительное заселение Москалевки началось в 1829 году. Застройка ее не была густой. К середине XIX века улица была застроена до Заиковской, Дальше стояло несколько отдельно разбросанных домиков. Постройки были, главным образом, деревянные. С 1860 по 1900 год на Москалевской улице было всего 34 двухэтажных каменных дома. Позже появилось еще несколько, но в основном и сейчас здесь одноэтажные дома. В 1860-1869 годах была построена красивая каменная Преображенская церковь в одной связке с колокольней на земле, пожертвованной купцом Карповым. К середине 1880-х годов Большая Москалевская улица застроилась до Основянской плотины на реке Лопань. В начале ХХ века район Москалевки полностью соединился с Основой, до того отдельным от города селением.

В 1884-1885 годах Москалевскую улицу замостили до Заиковской и пустили по ней конку, идущую от ветеринарного института на Сумской. В 1903 году по настоянию местных домовладельцев замостили и участок Москалевской от Заиковской до основянской плотины, рядом с которой находилось депо конки. Только тогда, когда перестала функционировать конка, по ее маршруту пустили трамвай. В городе телефон появился в 1888 году. На Москалевке телефонные аппараты были только у немногих владельцев заводов и богатых купцов. В 1878 году начал работать харьковский водопровод. До этого жители Москалевки использовали воду для пищи из карповских криниц или пользовались услугами водовозов. А вот с канализацией района ещё до сих пор дело обстоит очень плохо. Сейчас она имеется только на крупных предприятиях и в немногих современных домах. Остальные жители вынуждены пользоваться либо местной (вывозной) канализацией, либо пользоваться еще дворовой, так как магистральных канализационных каналов в этом районе практически нет. До революции на Москалевке было много разных шинков и всяких мелочных лавок с яркими вывесками, на которых красовались то сахарная голова, то пачка табака, то фрукты. В 1890-х годах самой крупной в этом районе была лавка Горобца на углу Москалевской и Рыбасовской, недалеко от бассейни.

В ночь на 29 июня 1881 года в Харькове прошла сильная гроза с проливным дождем. На некоторых домишках сорвало крьши, а улицы района были затоплены так, что ни пройти, ни проехать.

При сильном наводнении в марте 1898 года все улицы восточной стороны Москалевки были затоплены водой. На Ващенковской леваде одноэтажные домики скрылись под водой, а от наиболее высоких из них из-под воды торчали только дымовые трубы. Погибло много людей и скота.

Как и в других частях города, между молодыми жителями Москалевки и соседней Основы зимой по воскресным и праздничным дням проходили кулачные бои, когда «стенка шла на стенку».

В период Октябрьской революции в этом рабочем районе проходили митинги и демонстрации. В честь этого позже улицу переименовали в улицу Октябрьской революции.

В начале 1960-х годов взорвали Преображенскую церковь и провели трамвайную линию в сторону Гончаровской плотины для соединения Москалевки с вокзалом. При этом трамвайные пути от начала улицы до места Преображенской церкви были сняты. На месте Преображенской церкви сейчас стоит трансформаторная будка да расположен небольшой скверик.

Сегодня мы рассмотрим восточную (нечётную) сторону Большой Москалевской улицы.

В доме №1 мещанина А.Л.Парфенова в 1889 году находилось отделение аптеки В.С.Тутаева (арендатор С.И.Венцовский).

В доме № 9 купца Булгакова в 1869 году жил врач Николай Францевич Масловский.

На дворовом месте № 13 владелец, прусский подданный Е.Ф.Гиндемит, строит несколько достаточно больших каменных домов: в 1866 году — двухэтажный (архитектор А.К.Гирш), в 1872 году — в два с половиной этажа (архитектор Подьяков), в 1873 году — полутораэтажный (архитектор Г.И.Маяцкий). Дом, построенный архитектором Подьяковым, существует сейчас в нетронутом виде.

На угловом двором месте № 25 и Екатерининской улицы (ныне улица Примакова) в 1894 году была открыта фабрика масляных красок позже широко известного Г.О.Гольберга.

На своем дворовом месте №29 крестьянин П.А.Силаков в 1871 – 1899 гг возводит несколько каменных домов, в том числе и двухэтажных, и сдает их в аренду. В этих домах размещались: в 1869-1870 годах частная гимназия Д.И.Гриневой, в 1902-1903 годах — 14-е городское училище, в 1914 году — женская профессиональная школа Г.А.Свистуновой, частное 1-классное училище Дмитриевской, частные бухгалтерские курсы К.Завистовского и с 1914 года и до середины 1920-х годов школа фортепианной игры и вокала К.А.Пиллика.

В 1868 году в доме № 31 начала работать первая перчаточная фабрика А.Л.Простова. Шили перчатки из замши (из оленьих кож) и лайки (из кожи жеребцов). Свой большой двухэтажный дом купец Простов построил в 1871 году по проекту архитектора Г.Я.Стрижевского. В 1916 году здесь размещалось электротехническое бюро «Монтаж» А.А.Межерицкого. В 1918 году новый владелец К.С.Зимин строит каменный двухэтажный флигель.

В доме № 37 в 1914 году находились частные бухгалтерские курсы Н.Е.Лукьянова.

В доме №41 в квартире 9 находилась контора кожевенного завода М.Л.Копилевича и братьев Солодухо. Сам завод был на Основе.

На углу Москалевской и Рыбасовской улиц 3 марта 1882 года была поставлена четырехугольная водоразборная будка (в быту «бассейня»).

За каждые два ведра воды платили полкопейки. Так как возле бассейни всегда толпился народ, были очереди и даже драки, то это вызывало недовольство служителей Преображенской церкви, расположенной почти напротив. Будка эта сохранилась и представляет собой архитектурно-исторический интерес. Позже количество водопроводных будок на Москалевке возросло, но еще и сейчас на улицах района существуют водопроводные колонки, так как многие, в основном частные дома, лишены местного водоснабжения.

На Москалевской, 47 в 1875 году крестьянин Е.К.Журавлев построил каменный двухэтажный дом. С 1901 года, когда дом уже принадлежал крестьянину П.С.Силакову, здесь находилась амбулаторная лечебница одной из самых первых харьковских женщин-врачей Елизаветы Семеновны Дрентельн.

В лечебнице размещались и постоянные кровати для рожениц. Ещё 27.IX.1898 года Е.С.Дрентельн была определена пожизненным директором лечебницы и врачом-распорядителем харьковской городской амбулатории детской и гинекологической больницы с правами государственной служащей. Дело в том, что Высочайшим повелением от 2.V.1898 года женщинам-врачам впервые была предоставлена возможность пользоваться правами государственной службы по чинопроизводству, но без права получения чинов, орденов, ношения мундира и прочее. Добиться женщине-врачу прав государственного» служащего бьмо крайне трудно. В 1917 году городская амбулатория детской и гинекологической лечебницы была переведена в дом на углу Колодезной, 18 и Колодезного переулка, 1. Дом на Москалевке, 47 сохранился в почти неизменном виде. Здесь же в 1914 году было частное начальное училище Каракулиной.

В двухэтажном каменном доме №51 коллежского регистратора И.А.Ульянова в 1895 – 1915 годах располагалась городская амбулатория детской больницы. Этот двухэтажный каменный дом был построен в 1888 году по проекту архитектора Горохова.

Любопытна история дома № 55. Примерно в начале 1850-х годов здесь возник механико-чугуно-литейный завод Добычиной, а с 1872 года он перешел во владение Василия Григорьевича Пономарева. В I879 году его владельцами стали прусский подданный Альберт Федорович Бельке и дворянка Мария Николаевна Ремизова. Завод стад называться чугуно-медно-котельный. До 1884 года постройки завода находились в глубине двора в сторону реки Нетечи, а со стороны Mоскалевки были только караульня и погреб. В 1884 году Бельке и Ремизова построили красивый каменный двухэтажный дом с мезонином и подвалом по проекту архитектора И.П.Гинша.

В1887 году они по проекту этого же архитектора соорудили каменное помещение для склада машин. В 1884-1885 годах они покупают три соседних деревянных дома. В красивом же их доме на Москалевке, 55 в 1908 году была открыта глазная лечебница профессора Л.Л.Гиршмана на 10 коек. Только в 1912 году больница Гиршмана перешла в собственное прекрасное помещение на улице Т.Шевченко (теперь улица Правды). В послевоенный период здание Бельке и Ремизовой перестроили, совершенно исказив его облик.

Угловое домовладение по Москалевке, 57 и Заиковской улице (ныне улица 1-й Конной армии) с 1874 года и до революции принадлежала купцу Николаю Емельяновичу Серикову и его наследникам (в том числе и Г.О.Гольбергу) В 1889 году в доме Серикова было открыто «Денное убежище» (то есть ясли) для детей работниц от года, в основном, до 6 лет. Существовали ясли на пожертвования.

В 1910-1913 годах в угловой часта домовладения находился лесной склад А.Л.Давидовича, а большой сад Сериковых с постройками в это время арендовал мещанин Г.П.Тарвердов, который устроил сад «Фонтанная роща». В советский период на месте сада Сериковых располагался спортивный стадион Балабановка, названным так в честь комсомольского работника Балабанова, расстрелянного деникинцами. После войны на этом месте была сооружена мачта-радиоглушитель для иностранных передач. На месте лесного склада в 1931 году началось строительство здания 6-й рабочей поликлиники по проекту архитектора П.И.Фролова под руководством архитектора В.А.Эстровича. Строительство проводил «Укргражданскстрой» при главном инженере Ю.М.Лейбфрейде прорабом был М.Бабкин. Первоначально в 1925 году 6-я рабочая поликлиника находилась в здании на углу Колодезной улицы, 18 и Колодезного переулка, 1.

Здание 6-й поликлиники на Москалевке в период войны было разрушено, а позже восстановлено. Сейчас здесь находится поликлиническое отделение 31-й клинической больницы.

В доме по Москалевской, 61 сейчас расположена косметологическая поликлиника.

Дом № 65 был построен купцом Е.Е.Кларком в 1899 паду (архитектор неизвестен). С 1913 года и до революции здесь находилась частная мужская гимназия баронессы Н.Н.Витте. Усадьба была со сквозным выходом на улицу Украинскую, на которой был построен в 1913-1916 годах по проекту архитектора С Г.Санина дом для гимназии уже самой баронессой Витте. Сейчас в доме на Украинской улице расположено культурно-просветительское училище, а дом по Москалевской улице — жилой.

Дом № 67 по Москалевской с 1901 года и до революции принадлежал жене статского советника А.Д.Максимовича, возможно, после продажи их же дома на улице Гоголя,13.

Дворовое место № 73 купца Серебренникова интересно было только тем, что было сквозным на улицу Украинскую, 18.

В первой половине XIX века на Москалевской улице был дом губернского предводителя дворянства, сенатора, тайного советника Андрея Федоровича Квитки. Точного расположения дома установить не удалось, так как тогда не существовало не только номеров домов, но даже многих улиц. Можно предположить, что дом А.Ф.Квитки находился там, где с 1869 по 1876 год находились домовладения под номерами 85 и 87, принадлежавшие Валериану Квитке. Возможно, что в связи с этим задолго до революции улица Муромская была переименована в улицу Валериановскую. В доме же Андрея Квитки в начале XIX века жила первая украинская поэтесса, а потом прозаик и драматург Любовь Яковлевна Кричевская. В последние годы жизни нашего известного писателя Григория Федоровича Квитки-Основьяненко, когда он болел, Любовь Яковлевна часто навещала на Основе этого своего двоюродного брата и большого друга. В 1840 году во дворе дома № 87 был открыт завод по изготовлению кафельных плиток.

Купец В.В.Петров с 1869 по 1876 год владел двумя дворовыми местами №№89 и 91, а позже и до революции только №91. В 1882 году в своем каменном полутораэтажном здании он устроил кафельный завод и построил здание для терки красок, а в 1886-1889 годах построил одноэтажные деревянные казармы.

На углу Москалевки, 93 и Основянской улицы в 1912 году владелицей М.Ф.Мануйловой были построены деревянная слесарная мастерская и каменная кузница.

Южнее Основянской улицы река Лопань раньше делала большую петлю с расположенными на ее берегах шерстомойками. Все это вызывало застой и загрязнение реки и создавало рассадник для комаров. Для борьбы с малярией во второй половине 1920-х годов реку выпрямили, а шерстомойки были ликвидированы несколько раньше.

(Газета «Слобода» за 2 ноября 1994 года)

|

.jpg)